Fabio Fontana

Votare sul taglio dei parlamentari. Chi e perché direbbe di no? A cosa serve un referendum?

Il 20 e 21 settembre saremo chiamati a votare in un referendum di cui probabilmente non avete ancora sentito parlare e il cui esito, salvo grosse sorprese, è abbastanza scontato. Il tema è il taglio di un terzo dei membri del parlamento. Qui vedremo i dettagli della riforma sottoposta al voto, le posizioni dei partiti e tutti i pro e i contro.

La riforma

Oggi nel nostro parlamento siedono 945 eletti: 630 alla Camera dei Deputati e 315 nel Senato della Repubblica. La riforma su cui voteremo ne taglia 230 alla Camera, che scende a 400 deputati, e 115 al Senato, che sarà composto da soli 200 senatori. Quindi, se la riforma venisse confermata col referendum, gli attuali 945 parlamentari verranno tagliati del 36,5% e diventeranno 600 in tutto. A questo numero si aggiungono massimo 5 senatori a vita di nomina presidenziale e gli ex capi dello stato che acquisiscono il seggio di diritto.

Questa modifica è stata approvata in ultima battuta dalla Camera l’8 ottobre 2019 con 553 voti a favore, 2 astenuti e 14 contrari. Tra questi ultimi troviamo deputati di Più Europa e del gruppo misto. Lo scorso gennaio però 71 parlamentari hanno raccolto le firme per indire il referendum confermativo della riforma. Infatti, modificare il numero dei parlamentari significa modificare la Costituzione, la legge fondamentale dello stato a cui tutte le altre leggi devono aderire. E per modificare la Costituzione serve una procedura particolare che prevede che ciascuna delle due camere voti lo stesso testo per due volte a distanza di tre mesi e se questo non viene approvato dai due terzi dei componenti di ciascuna camera ma solo dalla maggioranza, la riforma può essere sottoposta a referendum confermativo. Il voto popolare si tiene però solo se lo richiedono mezzo milione di cittadini, cinque regione oppure, come nel nostro caso, un quinto dei membri di una camera. Fra coloro che hanno firmato, la parte del leone la fa Forza Italia con 42 firmatari, seguiti da 10 del gruppo misto, 9 della Lega, 5 del Pd, 2 di Italia Viva e addirittura 2 dei 5 Stelle.

Cosa dicono i partiti

Non c’è quasi bisogno di dire che il partito promotore di questa riforma è stato il Movimento 5 Stelle, che ha insistito molto perché completasse il suo iter. Per i grillini il taglio dei parlamentari è stato il cavallo di battaglia fin dall’inizio, nel loro intento di ridurre i costi e i privilegi della politica. Comunque nell’ultimo voto in parlamento praticamente tutti i partiti hanno dato il via libera alla legge, con Forza Italia che forse è stato il gruppo più tiepido a riguardo. Da segnalare è la posizione del Partito Democratico, che in un primo momento era stato contrario al taglio dei parlamentari preoccupato da una diminuzione della rappresentanza dei cittadini in parlamento. Tuttavia, anche il Pd nell’ultima lettura ha votato a favore della riforma, rassicurato da un accordo stretto con i 5 Stelle in base al quale verranno fatte altre riforme per fare da contrappeso a questa, tra le quali una nuova legge elettorale (di cui si sta discutendo nelle ultime settimane), la modifica di alcune norme sul ruolo delle regioni nel parlamento e l’allineamento dell’età per votare e per essere votati come parlamentari del Senato a quella della Camera (rispettivamente 18 e 25 anni). L’unico partito che fa ufficialmente campagna per il ‘no’ al taglio dei parlamentari è Più Europa, che denuncia una riforma fatta solo per ragioni populistiche che non migliora affatto il modo di funzionare del parlamento.

I risparmi

Molti italiani vedono la politica come fonte di privilegi e sperperi. Anche se negli ultimi anni, specie dopo la crisi economica e l’insorgenza della cosiddetta “antipolitica”, i cordoni della borsa sono stati un po’ ristretti, per esempio sul fronte dei vitalizi, non è comunque giudicato abbastanza. È per venire incontro a questa esigenza che è stato proposto il taglio dei parlamentari, grazie al quale lo stato dovrebbe risparmiare in indennità, rimborsi ed emolumenti vari. Ma a quanto ammonta questo risparmio?

Secondo un calcolo fatto direttamente sul bilancio delle due camere, ogni anno i risparmi dovrebbero essere di 52,9 milioni di euro alla Camera e 28,7 al Senato, per un totale di 81,6 milioni di euro annui totali. Questa cifra però va presa con le molle, perché ci sono dei fattori che possono aumentare o diminuire il risparmio. Per esempio, a questi 81,6 milioni andrebbe sottratta la parte della loro indennità che i parlamentari restituiscono allo stato in termini di imposte e contributi e si arriverebbe a 57,3 milioni, secondo i calcoli fatti dall’Osservatorio dei conti pubblici italiani. Dall’altro canto però, ulteriori risparmi possono provenire dai minori costi che le strutture di Camera e Senato dovranno sostenere per ospitare qualche centinaia di persone in meno. Insomma, è difficile quantificare con estrema precisione la cifra esatta che si andrà a risparmiare con la riforma, però possiamo dire che sarà tra i 50 e i 100 milioni di euro all’anno, intorno ad un euro per ogni cittadino. Un po’ poco, fa notare qualcuno, in confronto ad un bilancio pubblico di circa 800 miliardi l’anno, per non parlare del debito pubblico. Peraltro, solo i costi per organizzare il referendum (circa 300 milioni) vanificheranno i risparmi dei primi 4-5 anni. Tuttavia, al di là dei meri calcoli economici, da alcuni una riduzione dei parlamentari che oggi vengono considerati troppi e inutili è vista come una questione di principio e un messaggio dovuto da parte della politica che, in tempi di ristrettezze economiche, deve fare la sua parte.

La rappresentanza

Se il principale argomento a favore della riforma riguarda i risparmi economici che garantisce, la maggiore questione sollevata dai contrari è quella della rappresentanza: 600 parlamentari sono sufficienti a rappresentare 60 milioni di cittadini? Per rispondere a questa domanda è utile vedere cosa succede negli altri paesi europei. Prendiamo in considerazione la camera bassa di ogni paese. Quella italiana, nel caso in cui la riforma venga confermata, avrà 400 membri, contro i 577 della Francia (che però sta discutendo di una riforma per portarli a 404), i 650 del Regno Unito e i 709 della Germania (anche se lì il numero è variabile, con un minimo di 598 membri). Altri paesi con meno abitanti hanno anche meno parlamentari: sono 460 in Polonia e addirittura 350 in Spagna. Quindi il confronto che ha più senso è quello del rapporto tra eletti ed elettori di ogni paese. Il calcolo è stato fatto direttamente dagli uffici studi del parlamento e questo è il risultato: con la riforma la Camera italiana passa da un rapporto di 1 deputato per 96 mila abitanti ad 1 ogni 151 mila, facendo da capofila in Europa, seguita dalla Spagna con 1 deputato ogni 133 mila cittadini, da Francia e Germania entrambe con un parlamentare per 116 mila abitanti, dall’Olanda con uno ogni 114 e poi tutti gli altri con rapporti ancora più bassi.

Questa la panoramica delle camere basse. E le camere alte? Nella maggior parte dei paesi dell’Unione Europea (15 su 27) il senato nemmeno esiste, mentre negli altri molto spesso non è eletto direttamente dai cittadini oppure svolge funzioni diverse dalla camera bassa. Il fatto che in Italia esista un Senato eletto direttamente dai cittadini e che svolge le stesse funzioni della Camera può essere visto in due modi. Da una parte, le decisioni sono più ponderate perché prese da due assemblee diverse che devono concordare sullo stesso testo di una legge e quindi da un certo punto di vista i cittadini sono meglio rappresentati. Dall’altra parte, si avrà un Senato con gli stessi poteri della Camera e dove il rapporto fra eletti ed elettori sarà di un senatore ogni 300 mila cittadini: una soglia parecchio alta, che unita al fatto che il Senato è eletto su base regionale, farà sì che alcune zone dell’Italia incideranno ben poco sulla composizione dell’assemblea.

Conclusione

Riassumendo, le due posizioni sono queste. Da una parte c’è chi dice: la politica è fonte di sprechi e privilegi assurdi, tra cui un numero di parlamentari troppo alto; in un periodo di depressione economica, è giusto che anche i politici facciano la loro parte. Dall’altra si dice: la riforma è stata fatta per ragioni populistiche, porterà risparmi esigui e l’avere meno parlamentari significherà una minore rappresentatività dei cittadini e quindi una minore varietà di idee nelle aule del parlamento.

Questa è una panoramica della riforma su cui saremo chiamati ad esprimerci. I seggi saranno aperti domenica 20 settembre dalle 7 alle 23 e lunedì 21 dalle 7 alle 15. Per votare, è necessario portare con sé un documento di riconoscimento e la tessera elettorale. Il referendum non ha quorum, quindi non serve che voti almeno la metà degli elettori. Quale che sia l’affluenza, una maggioranza dei ‘sì’ farà entrare in vigore il taglio dei parlamentari, una prevalenza dei ‘no’ lascerà le cose come sono ora.

Alle 5.30 di mattina del 21 luglio scorso, il Consiglio Europeo, ossia la riunione dei capi di stato e di governo europei, ha raggiunto un accordo storico. Dopo 5 giorni di negoziato, i 27 stati membri dell’Ue sono riusciti a trovare un’intesa sui soldi da stanziare per stimolare la ripresa economica del continente dopo il coronavirus e la cifra è impressionante: 750 miliardi di euro. Di questi, 390 saranno a fondo perduto (quindi erogazioni dirette che non andranno restituite) mentre gli altri 360 miliardi saranno prestiti a lungo termine.

La trattativa

Mai nella storia un Consiglio Europeo è durato così a lungo. La materia in discussione era delicata. I 750 miliardi di euro stanziati per il cosiddetto “recovery fund” (fondo per la ripresa) saranno raccolti dall’Unione Europea nel suo complesso indebitandosi sui mercati e poi ridistribuiti ai vari paesi membri. E l’oggetto del negoziato era proprio come dividerli tra gli stati membri e in che forma (erogazioni a fondo perduto o prestiti). In questa occasione si è vista per l’ennesima volta la spaccatura più forte all’interno dei paesi dell’Unione Europea negli ultimi anni: quella tra i paesi del Nord Europa e quelli del Sud Europa. Da quando la crisi economica si è abbattuta sul nostro continente, ci si è resi conto di quanto le economie europee fossero integrate, tanto che se un paese avesse avuto difficoltà economiche ne avrebbero risentito anche gli altri. Per quello è stato necessario correre in soccorso di alcuni paesi, la Grecia in primis. E qui è nata la frattura tra i paesi del Nord che non volevano pagare per le inefficienze e la corruzione dei paesi del Sud e i paesi del Sud che invocavano più solidarietà, in ragione anche dei benefici che i paesi del Nord hanno avuto dal processo di integrazione.

In occasione di questo Consiglio Europeo, benché il paese capofila dei paesi del Nord, la Germania, sia stata la prima a spingere per una ricca dotazione del recovery fund, altri paesi del Nord Europa si sono messi subito di traverso. Parliamo di quelli che sono stati chiamati i 4 frugali: Austria, Danimarca, Svezia, con l’Olanda in testa. Questi chiedevano che i soldi fossero concessi esclusivamente come prestiti e che ci fosse un controllo serrato di come sarebbero stati spesi. I paesi del Sud dal canto loro chiedevano completa libertà ed erogazioni a fondo perduto. Alla fine si è giunti ad un compromesso: circa metà saranno prestiti e metà finanziamenti a fondo perduto e ogni paese dovrà presentare un piano di riforme spiegando come vorrà utilizzare quel denaro, piano che dovrà essere approvato dalla Commissione Europea e a maggioranza qualificata dallo stesso Consiglio Europeo. All’Italia, per quanto è stata colpita dal coronavirus, spetterà la quota maggiore del fondo: circa 209 miliardi di euro, di cui 82 in sussidi e 127 in prestiti.

Un debito europeo

L’Unione Europea gestisce già i nostri soldi: gli stati membri versano circa l’1% del proprio Pil alle istituzioni europee, che decidono insieme agli stati come usarli. Ma c’è una differenza con il recovery fund, che rende l’istituzione di questo fondo una decisione storica. I soldi del piano infatti non arriveranno dagli stati ma da un debito che l’Unione Europea farà come un unico soggetto. Per la prima volta l’Ue si indebiterà tutta insieme, come fosse un solo stato. Questo debito in fondo non sarà altro che la creazione degli Eurobond, i titoli di stato europei che in molti hanno chiesto per anni e che fino a qualche mese fa sembravano una chimera. Qualcuno ha paragonato questo evento all'”Hamilton moment” americano: quando nel 1790 Alexander Hamilton, insieme a Thomas Jefferson e a James Madison, convinse gli stati americani a creare una nuova capitale promettendogli di assorbire i loro debiti di guerra in un unico debito a livello federale. In questo modo, si gettarono le basi per gli Stati Uniti così come li conosciamo oggi. Se il recovery fund sarà la premessa di una maggiore integrazione europea solo il tempo saprà dircelo. Intanto ci sono delle differenze con l'”Hamilton moment”: il recovery fund è una misura temporanea e non cancella i singoli debiti nazionali. Però è un passo avanti, richiesto dal momento di crisi che stiamo vivendo. Ma è proprio nei momenti di crisi che dobbiamo saperci ripensare e preparare un futuro più prospero.

Sono giorni di indignazione e proteste negli Stati Uniti, dopo l’ennesima uccisione di un afroamericano innocente per mano della polizia.

Qui parleremo di quello che sta accadendo negli Usa, delle manifestazioni contro la polizia e del razzismo della società americana

Il caso Floyd

È la sera di lunedì 25 maggio, sono passate da poco le otto di sera, George Floyd, un afroamericano di 46 anni, si trova in auto insieme a due persone sulla 38esima strada di Minneapolis, in Minnesota. Viene raggiunto da due commessi di un piccolo negozio dove poco prima aveva acquistato delle sigarette, che lo accusano di avere usato una banconota falsa da 20 dollari. Lui nega, quelli se ne vanno e chiamano la polizia. Arrivano due agenti seguiti dopo poco da altri due, raccontano di trovare Floyd sotto effetto di alcol o droghe ma disarmato, lo fanno uscire dalla sua auto, lo ammanettano e lo mettono a terra, tentano quindi di portarlo sulla volante della polizia, lui si rifiuta e allora lo fanno stendere a terra a faccia in giù. In tre si mettono sopra di lui, uno sulle gambe, uno sul torace e uno, l’agente Derek Chauvin, gli mette addirittura un ginocchio sul collo. Rimane così per 8 minuti e 46 secondi, nonostante lo stesso Floyd continui a ripetere di non riuscire a respirare. Gli resta sopra anche quando l’uomo perde coscienza. È così che lo trova l’ambulanza, chiamata dagli stessi agenti per una ferita alla bocca di Floyd. Viene dichiarato morto poco dopo in un vicino ospedale. L’autopsia ufficiale ascrive la causa del decesso ad un arresto cardiocircolatorio, affermando che non ci siano prove che sia stato causato dalla pressione esercitata dall’agente sul suo collo. I risultati di un’autopsia indipendente invece sembrano confermare che la morte sia stata causata proprio dall’asfissia per la violenza subita. I quattro agenti responsabili sono stati licenziati, Chauvin è stato arrestato già poche ore dopo il fatto con l’accusa di omicidio, gli altri tre poliziotti sono stati successivamente incarcerati e accusati di complicità.

Le proteste

La morte di Floyd, mostrata al pubblico quasi in diretta grazie ai video dei passanti, ha scatenato fin da subito un’ondata di proteste in tutti gli Stati Uniti contro le violenze della polizia verso i neri e contro il razzismo che ancora esiste nel paese. Non è la prima volta che succede. Quasi ogni anno scoppiano manifestazioni di questo tipo quando episodi simili balzano agli onori delle cronache. La storia è sempre la stessa: a morire è sempre un afroamericano disarmato e spesso innocuo, a sparare è sempre un agente di polizia che raramente viene condannato o anche solo licenziato per quello che ha fatto. Dei disordini scoppiarono dopo la morte del diciottenne Michael Brown nel 2014 a Ferguson (Missouri), ucciso dopo un diverbio con un agente. Nel frattempo si era già diffuso il movimento Black Lives Matter, in seguito all’assoluzione di un uomo che aveva sparato ad un ragazzo nero di 17 anni, Trayvon Martin, che camminava col cappuccio della felpa alzato sulla testa.

Questa volta però le proteste sono state molto più estese, perlopiù pacifiche, benché siano state spesso trattate dalla polizia molto duramente, ricorrendo a gas lacrimogeni, proiettili di gomma e granate stordenti. Un giornalista della Cnn è stato addirittura arrestato in diretta mentre faceva semplicemente il suo lavoro. Alcune manifestazioni sono in effetti sfociate in violenze, con attacchi alla polizia, vetrine dei negozi infrante e l’assalto ai grandi magazzini di New York. Sono state almeno tre le vittime finora, il coprifuoco è stato imposto in 42 città, la Guarda Nazionale è intervenuta in 15 stati. Il presidente Trump, sebbene abbia condannato la morte di Floyd, ha avuto parole molto più dure nei confronti dei manifestanti, chiamandoli “criminali” e minacciando di “iniziare a sparare” in caso di saccheggi, oltre a paventare l’invio dell’esercito nelle strade.

Razzismo sistemico

Il caso di Floyd non è stato un episodio isolato. I dati ci dicono che, sebbene i neri rappresentino solo il 13% della popolazione degli Stati Uniti, costituiscono il 40% degli innocenti uccisi per mano della polizia. Per questo si può parlare di razzismo. E si tratta di un razzismo connaturato alla stessa società americana. Noi fatichiamo a capirlo perché l’Italia è diventata prima una democrazia compiuta e solo dopo, negli ultimi decenni, ha visto arrivare milioni di persone di etnia diversa che ha dovuto integrare, con lo stato pronto a vigilare che non si verificassero discriminazioni su base razziale. In America invece vi è stata da subito la presenza di due etnie, quella dei bianchi europei colonizzatori e quella degli schiavi neri africani, e solo successivamente è nato lo stato, che non ha potuto far altro che fotografare la situazione esistente, con l’enorme contraddizione di dichiarare tutti gli uomini uguali e consentire allo stesso tempo l’esistenza della schiavitù. Questa durò fino al 1865, anno in cui si concluse la guerra di secessione americana, nella quale uno dei terreni di scontro fu proprio la volontà degli stati del Sud di voler mantenere la schiavitù. Con la loro sconfitta, essi dovettero cedere e abolirla, ma la discriminazione verso gli afroamericani era appena cominciata. Con gli anni si sviluppò un sistema di segregazione razziale: bianchi e neri erano separati in tutti gli ambiti della convivenza civile, frequentavano scuole diverse, lavoravano in fabbriche diverse, compravano in negozi diversi, erano separati sui trasporti pubblici, al cinema, negli ospedali. Vivevano addirittura in differenti zone della città, con i neri nei piccoli appartamenti malandati del centro e i bianchi nelle villette dei quartieri residenziali della periferia. Questo sistema cominciò a crollare quando una signora di nome Rosa Parks si rifiutò di cedere il suo posto sull’autobus ad un bianco salito dopo di lei, che lo reclamava in base alle regole dell’epoca. Questa vicenda rappresenta simbolicamente l’inizio del movimento per i diritti civili dei neri negli Stati Uniti, guidato da figure come quelle di Martin Luther King e Malcolm X. Tutto questo portò nel 1964 ad una legge che vietò ogni forma di segregazione razziale. Ma le cose non cambiarono da un giorno all’altro e quel periodo ha lasciato dei segni visibili ancora oggi, per esempio nel modo di comportarsi di alcune frange della polizia. Per questo negli Usa si può parlare di razzismo sistemico: un razzismo insito nel dna della società americana, che verrà sradicato del tutto solo col tempo e con la lotta per l’uguaglianza e per i diritti civili di tutti, di cui le proteste in corso sono soltanto un capitolo.

Leggi l’aggiornamento a questo video

Con l’emergenza coronavirus ancora in atto, il dibattito politico si è concentrato giustamente su quello. Tra un tweet e l’altro però si è tornati a parlare anche di cose astruse come gli eurobond e il famigerato Mes. E non a caso. L’isolamento richiesto dalla lotta al virus ci ha costretti a rallentare di molto tutta l’economia e ci ha fatto sprofondare in una crisi economica. Ma differenza del 2008, quando la crisi ci ha colto alla sprovvista e le prime misure per contrastarla sono arrivate dopo troppo tempo, soprattutto in Europa, stavolta sembra che la politica abbia capito che serve fare qualcosa subito.

Il governo italiano ha messo in campo a marzo misure per circa 20 miliardi d’euro, più 550 miliardi di garanzie per i prestiti alle imprese, mentre a giorni è atteso un intervento ancora più decisivo nell’orbita dei 50 miliardi. Secondo le stesse stime del governo, questo porterà il deficit dello stato, cioè la differenza tra uscite ed entrate, al 10,4% del Pil (nel 2019, era dell’1,6 per dire). Ciò farà esplodere il debito pubblico, passando dal 134,8% del Pil nel 2019 al 155,7% nel 2020.

Questo significa che, se da una parte lo stato perde introiti perché lavorando di meno i cittadini pagano meno tasse, dall’altra gli è richiesto uno sforzo economico maggiore, cioè più uscite, per aiutare chi è in difficoltà e far ripartire l’economia il più presto possibile. Davanti a questa situazione, è opinione diffusa che l’Italia non ce la possa fare da sola e abbia bisogno di un aiuto da parte dell’Europa. Il come farsi aiutare però è oggetto di dibattito. Gli strumenti di cui più si parla sono due: il Mes e gli eurobond, che qualcuno ha rinominato per l’occasione “coronabond”.

Per capire cosa è il Mes dobbiamo tornare un po’ indietro nel tempo. Nel 2011-2012 la crisi economica cominciò a creare problemi finanziari ad alcuni stati dell’Eurozona, ossia quei paesi dell’Unione Europea che adottano la moneta unica. Dal momento che i paesi dell’euro hanno una banca centrale in comune, ogni stato non può decidere da sé di mettersi a stampare più moneta e questo spinse i mercati a dubitare che questi potessero ripagare i loro ingenti debiti pubblici senza l’ancora di salvezza di creare soldi per farlo. Ciò portò in alto i tassi di interesse che alcuni stati come Grecia, Italia, Spagna, Portogallo, Cipro e Irlanda dovevano pagare sui loro titoli di stato per rifornirsi di capitali, fino a renderli quasi insostenibili. L’Europa realizzò che se uno di questi paesi fosse crollato, avrebbe portato con sé tutto il continente. Si decise quindi di costruire un fondo salva-stati, che diventò poi il Mes (Meccanismo Europeo di Stabilità). Con un capitale di 700 miliardi versato in quote da tutti i paesi della zona euro, il Mes può correre in soccorso dei paesi in difficoltà fornendogli dei prestiti a tassi vantaggiosi. L’ha fatto con tutti i paesi citati tranne l’Italia. Questi aiuti però non sono senza condizioni, anzi. Lo stato che attiva il Mes deve firmare un memorandum d’intesa con la famigerata troika: Commissione europea, Bce e, se entra nell’accordo, Fmi. Questo accordo prevede una serie dettagliata di riforme che il paese deve mettere in atto e dei limiti di bilancio che deve rispettare.

Gli effetti più estremi di questo meccanismo si possono vedere in Grecia. Lì i governi avevano truccato i conti pubblici per anni e, quando la cosa si seppe, nessuno volle più prestare soldi allo stato ellenico e ciò lo spinse sull’orlo della bancarotta. Gli aiuti del fondo salva-stati arrivarono per salvare sì la Grecia, ma anche le banche di tutto il continente che avevano in pancia i suoi titoli, i quali sarebbero presto diventati spazzatura. In cambio dell’assistenza finanziaria, alla Grecia furono richieste ampie e profonde riforme che si tradussero in tagli allo stato sociale, gli ospedali, alle scuole, ai sussidi per gli strati più deboli della popolazione. È questo il motivo per cui molti oggi vedono il Mes come fumo negli occhi. Temono infatti che, se l’Italia avesse mai bisogno di aderirvi, perderebbe sovranità, dovendo accettare decisioni prese altrove.

Al posto del Mes molti in Italia preferirebbero parlare di eurobond, che però non riscuotono lo stesso successo in altri paesi europei. Nei piani di chi li propone, gli eurobond dovrebbero essere una specie di titoli di stato non emessi da un singolo paese ma dall’Unione Europea nel suo complesso. I paesi membri dell’Ue si indebiterebbero tutti insieme e, questo è il sottotesto, i soldi andrebbero a chi ne ha più bisogno, i paesi del Sud Europa. E questo ci porta alla frattura che si è creata nel nostro continente dal momento in cui si è cominciato a dover correre in soccorso di alcuni paesi membri con difficoltà economiche: quella fra i paesi del Nord e i paesi del Sud dell’Europa. Con i primi che non vogliono indebitarsi per salvare i secondi, considerati inefficienti, spreconi e corrotti, e i secondi che si sentono danneggiati dalla moneta unica e chiedono l’aiuto e la solidarietà europea. Sono due posizioni contrapposte che hanno entrambe torti e ragioni. L’unico modo di sanare il conflitto è quello di trovare un compromesso e i primi passi in questa direzione sono stati fatti alcuni giorni fa, su spinta dell’emergenza in corso a causa del coronavirus.

Bei, Mes e Sure: in tre acronimi sono queste le misure per 540 miliardi decise dall’Eurogruppo, ossia la riunione dei ministri dell’economia dell’eurozona. La Bei è la Banca Europea degli Investimenti, che sarà incaricata di reperire fondi sui mercati per aiutare le imprese europee. Il Sure, invece, è una primissima e limitata forma embrionale di eurobond: gli stati membri forniranno alla Commissione Europea fino a 25 miliardi di garanzie, che essa userà per emettere titoli e raccogliere fondi per finanziare la cassa integrazione dei paesi in difficoltà, a cui saranno fatti dei prestiti a lungo termine. Infine, sono state introdotte delle modifiche al Mes, che permetteranno agli stati di chiedere prestiti per un totale di 240 miliardi (36 per l’Italia) senza condizioni, tranne quella di usare i soldi solo per le spese sanitarie dirette e indirette. Per il nostro paese, accedere a questi finanziamenti farebbe risparmiare quattrini, perché essi avrebbero dei tassi di interesse più bassi di quelli che paghiamo sui titoli di stato italiani. Tuttavia, l’Italia e gli altri paesi del Sud Europa difficilmente chiederanno di ricorrere al Mes per una serie di ragioni. Innanzitutto, per una questione di principio: per tutta la trattativa i paesi del Sud hanno spinto per gli eurobond e attivare il Mes significherebbe accettare che una maggiore integrazione europea passi di fatto da un debito contratto coi paesi del Nord. In secondo luogo, non è ancora chiarissimo fino a che punto il Mes sia senza condizioni; al momento c’è solo qualche riga di annuncio, ancora non ci sono i dettagli tecnici. Infine, chiedendo un prestito al Mes, sorgerebbe un problema di reputazione, sia nei confronti dei mercati, che potrebbero cominciare a pensare che i paesi del Sud Europa fatichino a ripagare i loro debiti, sia nei confronti degli avversari politici, che accuserebbero chi sta al governo di cedere ulteriore sovranità all’Europa.

Insomma, nonostante le novità introdotte, probabilmente il Mes non verrà utilizzato. Ma se il Mes esce di scena, gli eurobond potrebbero entrarci. Prima l’Eurogruppo e poi il Consiglio Europeo dei capi di stato e di governo di tutti i paesi Ue hanno previsto l’istituzione di un fondo europeo per la ripresa, da finanziare con “strumenti innovativi”, tra cui potrebbero esserci proprio gli eurobond. Ma le trattative sul fondo prenderanno settimane e forse mesi, quindi dovremo aspettare un po’ per sapere se si concretizzerà in questa forma. Ciò che conta è che, anche se è stata necessaria una gravissima emergenza come quella del coronavirus e sebbene lo stia facendo a piccoli passi, l’Europa ha capito che per funzionare ha bisogno di integrarsi di più e avere maggiore solidarietà al suo interno. Sperando che questo basti a superare la difficile fase che stiamo attraversando.

È primavera inoltrata: gli alberi fioriscono, le giornate si allungano e le urne per nuove elezioni si apriranno presto. Quest’anno è il turno delle europee: domenica 26 maggio saremo chiamati a decidere la nuova composizione dell’Europarlamento. In questo video vedremo a cosa serve il Parlamento Europeo, i partiti tra cui potremo scegliere e quali sono i temi caldi su cui si giocheranno queste elezioni. Continua a leggere

Come funziona la nuova legge elettorale e quali prospettive apre per il dopo voto

Vai allo Speciale Elezioni 2018

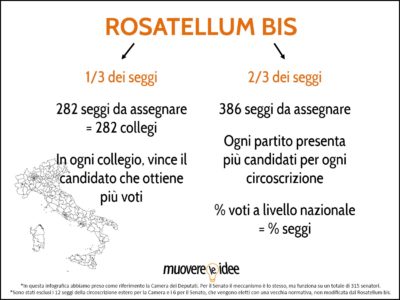

Il tema della legge elettorale appassiona tanto i politici quanto lascia indifferenti gli elettori. Ma il sistema elettorale è molto importante: si tratta delle regole del gioco delle elezioni. Stabilendo come vengono trasformati i voti dei cittadini in seggi parlamentari, una legge elettorale può essere determinante nel far vincere o perdere questo o quel partito. Lo scorso ottobre, dopo essere stata in cima alla lista delle cose da fare per tutta la legislatura, è stata approvata la nuova legge elettorale, il cosiddetto Rosatellum bis, dal nome del capogruppo Pd alla Camera Ettore Rosato. Cerchiamo di capire come funziona, nel modo più semplice possibile.

Il meccanismo

Vediamo quindi come saranno scelti i 630 deputati e i 315 senatori del nuovo parlamento. La legge elettorale prevede un sistema misto: al netto dei parlamentari eletti all’estero (12 alla camera e 6 al senato), circa un terzo di deputati e senatori saranno eletti con un meccanismo maggioritario, mentre i restanti due terzi saranno selezionati con un meccanismo proporzionale. Cosa significa? Il sistema maggioritario prevede che il territorio nazionale sia diviso in tante parti quanti sono i parlamentari da eleggere e ciascuno di questi pezzi d’Italia, detti collegi uninominali, si elegge il proprio rappresentante. Prendiamo la Camera, abbiamo detto che verranno scelti con questa modalità circa un terzo dei suoi membri, per la precisione 232 deputati. Quindi il territorio nazionale sarà diviso in 232 collegi, in ciascun collegio ogni partito o coalizione presenterà il proprio candidato e quello più votato otterrà un posto a Montecitorio.

A compensare il peso dei candidati territoriali, i restanti due terzi del parlamento saranno eletti con un sistema proporzionale. Ciò significa che, all’interno di quei due terzi, ogni partito avrà in percentuale tanti parlamentari quanti saranno i suoi voti su scala nazionale. Un partito che ottiene il 30% dei voti avrà il 30% dei seggi, uno col 15 avrà il 15% dei seggi e così via. Ma come verrà scelto chi occuperà quel 30% o 15% di seggi? All’interno di circoscrizioni plurinominali, cioè pezzi di paese più grandi di quelli della parte maggioritaria, in cui ogni partito presenterà da 2 a 8 nomi, la cui elezione dipenderà dai voti presi in quella circoscrizione ma anche da quelli presi in tutte le altre.

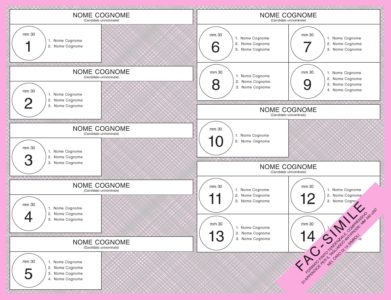

La scheda

Se siete ancora confusi, dare un’occhiata alla scheda che troveremo in cabina può aiutare. Sopra ai riquadri con i simboli dei partiti, troviamo il nome e cognome del loro candidato nel collegio uninominale in cui ci troviamo. Ciò significa che uno di quei nomi, cioè il candidato che otterrà più voti, otterrà sicuramente il seggio assegnato nel nostro collegio. Diversi partiti si possono unire in coalizione e sostenere lo stesso candidato, in modo da avere più possibilità di farlo eleggere. Le coalizioni però devono essere uniformi su scala nazionale.

Gli altri due terzi dei parlamentari, come dicevamo, sono eletti con un sistema proporzionale. Quindi mettendo la croce sul simbolo del partito che preferiamo, gli daremo maggiori possibilità di eleggere i suoi candidati nella circoscrizione proporzionale, i cui nomi sono stampati a fianco del simbolo.

Ora che abbiamo visto la scheda, vi starete certamente chiedendo come fare ad esprimere il proprio voto. Lo possiamo fare in tre modi. Il primo modo, quello più completo, è di mettere una croce sia sul candidato uninominale sia su uno dei partiti che lo sostengono. Attenzione però: il voto disgiunto non è consentito, quindi non è possibile votare un partito che sostiene un candidato uninominale diverso da quello che scegliamo noi. Il secondo modo è di mettere una ics soltanto sul simbolo di un partito. Così facendo, il voto andrà a quel partito ma anche al candidato uninominale che esso appoggia. Il terzo modo è quello di mettere la croce soltanto sul nome di un candidato uninominale. In questo caso, il voto andrà anche ai partiti che lo sostengono, in proporzione ai loro consensi ottenuti in quel collegio.

Altre cose da sapere

Ma non possiamo finire di parlare della nuova legge elettorale senza menzionare la soglia di sbarramento. Infatti, per evitare che il parlamento sia bloccato dai veti di partiti troppo piccoli, è stata prevista una soglia del 3% di voti nella parte proporzionale, sotto la quale non si ottiene nessun seggio. Si fa eccezione per le liste che rappresentano minoranze linguistiche o che ottengano almeno il 20% in una regione oppure 2 collegi uninominali. Inoltre, per usufruire dei vantaggi di far parte di una coalizione, i partiti al suo interno devono totalizzare almeno il 10% e si considerano solo quelli che arrivano all’1%.

Una caratteristica di questa nuova legge elettorale che ha fatto molto discutere è la possibilità di candidarsi contemporaneamente in un collegio uninominale e fino in 5 circoscrizioni plurinominali. Quindi potenzialmente un candidato potrebbe essere eletto sei volte per poi dover scegliere dove accettare l’elezione.

Il Rosatellum include anche una norma sulla parità di genere: infatti i candidati della parte proporzionale non potranno essere dello stesso sesso per più del 60%, oltre a dover essere alternati nei listini scritti sulla scheda (che ne determinano l’ordine di elezione).

Un’ulteriore novità è rappresentata dalle schede antifrode: ogni scheda avrà un codice identificativo che verrà segnato al momento della consegna della scheda e sarà verificato all’uscita dalla cabina, in modo tale da evitare lo scambio con una scheda già votata. Naturalmente il codice verrà rimosso prima di inserire la scheda nell’urna.

Pro e contro

Vediamo ora le ragioni dei favorevoli e dei contrari a questa nuova legge elettorale.

Le forze politiche che hanno contribuito ad approvarla sono il Partito Democratico, Forza Italia, la Lega e le liste centriste come Alternativa Popolare. A loro avviso, la riforma del sistema elettorale era necessaria perché Camera e Senato avevano leggi elettorali diverse, entrambe modificate da sentenze della Corte Costituzionale. Anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha insistito più volte perché il parlamento si desse dei sistemi elettorali uniformi per le due camere. Inoltre, sebbene non ci sia nessuna legge elettorale che assicuri un vincitore in ogni caso, specie con un elettorato diviso fra tre poli quasi alla pari, il Rosatellum riduce il rischio che si debba ricorrere a governi di larghe intese dopo le elezioni, grazie all’introduzione delle coalizioni. Infine, essendo un sistema misto, il Rosatellum cerca di coniugare il meglio di entrambi i tipi di sistema elettorale: la parte proporzionale fa sì che ogni partito sia rappresentato in parlamento secondo le preferenze dei cittadini, mentre la parte maggioritaria permette di creare un collegamento più diretto tra gli eletti in un territorio e i loro elettori.

Coloro che hanno votato contro questa legge elettorale sono stati il Movimento 5 Stelle, Liberi e Uguali e Fratelli d’Italia. La prima critica che viene mossa al Rosatellum è quella di essere stato approvato in parlamento ricorrendo a numerosi voti di fiducia, che è un modo di forzare il dibattito parlamentare dato che si lega il voto in questione alla sopravvivenza del governo. Un altro difetto della nuova legge elettorale è il divieto di voto disgiunto, ossia la possibilità di votare un candidato nel collegio uninominale e un partito non collegato ad esso nella parte proporzionale. In questo modo, a detta dei detrattori della legge, si riduce lo spazio di manovra dei cittadini nel scegliere i loro rappresentanti. Lo stesso accade grazie alla possibilità di candidarsi in più circoscrizioni con la quale gli eletti, potendo scegliere dove accettare l’elezione, saranno in grado di decidere chi dovrà prendere il loro posto. Ma la critica più forte, portata avanti specialmente dai grillini, è data dal fatto che il Rosatellum, favorendo le coalizioni, penalizza chi in una coalizione non ci può entrare per statuto, cioè il Movimento 5 Stelle stesso. È il caso quindi di approfondire la questione: chi ci guadagna e chi ci perde con questa nuova legge elettorale?

Chi ci guadagna e chi ci perde

Parlando di legge elettorali è importante capire una cosa: in un sistema partitico variegato come quello italiano, non c’è nessun sistema che può accontentare tutti. È come una coperta troppo stretta che, comunque la si tiri, lascia fuori qualcuno. Dalla tabella qui sotto, realizzata dall’Istituto Cattaneo e riportata da Repubblica, è possibile vedere come, per ciascuna caratteristica di un sistema elettorale, c’è chi ci guadagna e chi ci perde. La caratteristica principale del Rosatellum è la previsione di coalizioni. Ciò permette a due partiti come Forza Italia e Lega che sono dati nei sondaggi intorno al 15% ciascuno, di mettersi insieme in una coalizione di centrodestra per sostenere gli stessi candidati nei collegi uninominali e avere molte più chance di vittoria a confronto di una forza che non intende coalizzarsi con nessuno come il Movimento 5 Stelle. C’è poi il Partito Democratico: benché sia stato un forte sostenitore del Rosatellum, è probabile che finirà per esserne sfavorito, dato che è riuscito a coalizzarsi solo con partiti molto piccoli, insieme ai quali farà fatica a tenere testa al centrodestra. A proposito dei partiti più piccoli, questa legge elettorale favorirà, ancora una volta, quelli che avranno la possibilità di entrare in una coalizione dato che, anche laddove non riuscissero a raggiungere la soglia di sbarramento del 3 per cento, possono comunque ottenere dei seggi accordandosi con i partiti più grandi per proporre loro candidati nei collegi uninominali. Secondo lo stesso ragionamento, i partiti più piccoli che non intendono partecipare a nessuna coalizione (come Liberi e Uguali) dal Rosatellum avranno soltanto da perderci.

Come andrà a finire?

Se vi state chiedendo con quale governo ci ritroveremo dopo il 4 marzo, non siete i soli. Quasi sicuramente la sera delle elezioni non si saprà chi ha vinto. E non parliamo dei risultati dello spoglio, ma del fatto che molto probabilmente nessuna coalizione o partito singolo otterrà la maggioranza dei seggi in parlamento necessaria per formare un governo. Saranno quindi necessarie alleanze spurie, come una di larghe intese tra Forza Italia e Partito Democratico o una, meno probabile, del Movimento 5 Stelle con Liberi e Uguali oppure con la Lega. Infatti, dopo essersi sempre detti contrari ad alleanze, sembra che ora i pentastellati abbiano fatto una timida apertura a questa eventualità: Di Maio ha affermato che, se il Movimento non dovesse raggiungere la maggioranza dei seggi, sarà pronto a chiedere ad altre forze politiche di sostenere un governo a 5 stelle, ma esse non potranno chiedere posti di governo e dovranno accettare i 20 punti del programma grillino, a cui tuttavia potranno aggiungere delle loro proposte. Sondaggi alla mano però, lo scenario più probabile dopo il voto del 4 marzo è che nessuna di queste maggioranze sia possibile. Si dovrà quindi tornare a nuove elezioni, preferibilmente dopo aver cambiato la legge elettorale. Un’altra possibilità, remota ma non impossibile, è che effettivamente una delle coalizioni o un partito singolo possa vincere autonomamente. La vittoria è più alla portata di mano per il centrodestra, che si trova in vantaggio secondo gli ultimi sondaggi. In base ad alcuni calcoli, questa legge elettorale permetterebbe di vincere anche con solo il 40-45% dei consensi, a seconda della distribuzione del voto sul territorio italiano.

Conclusione

Questo era tutto quello che c’è da sapere sull’attuale legge elettorale e sulle prospettive che apre. Se sia destinata a sopravvivere o meno non lo sappiamo, ma sicuramente queste saranno le regole del gioco per le elezioni del 4 marzo e potranno influenzare non poco il risultato del voto.

Non abbiamo ancora finito di parlare del referendum in Catalogna che dobbiamo già cominciare ad occuparci di quello in Lombardia e Veneto del prossimo 22 ottobre. A scanso di equivoci, bisogna dire che i due casi sono molto diversi: quello in Catalogna è stato un referendum illegale (almeno in base alla legge spagnola) che mirava all’indipendenza per la regione di Barcellona, mentre i referendum consultivi di Lombardia e Veneto sono perfettamente legali e aspirano a garantire alle due regioni del Nord Italia più autonomia dallo stato centrale, in termini di aree di competenza ma soprattutto in termini di gestione delle risorse fiscali. Continua a leggere

Domenica 11 giugno, dalle 7 alle 23, saranno aperti i seggi elettorali per le elezioni comunali. Si vota in 1005 comuni (tra cui 25 capoluoghi di provincia), con più di 9 milioni di cittadini chiamati ad esprimersi. Gli abitanti di Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige sono già andati alle urne lo scorso 7 maggio. In ogni comune possono votare tutti i residenti maggiorenni che siano cittadini italiani o cittadini di un altro stato dell’Unione Europea (questi ultimi solo se ne hanno fatto domanda a tempo debito). L’eventuale turno di ballottaggio per i centri sopra i 15 mila abitanti si terrà domenica 25 giugno, sempre dalle 7 alle 23.

Tra le città in cui si vota ricordiamo Verona, Padova, Piacenza, Monza, Genova, Parma, L’Aquila, Taranto e Palermo. Il comune più piccolo chiamato alle urne è Blello, nella bergamasca, con i suoi 76 abitanti. Quello più grande è Palermo con 657 mila residenti. In sette comuni le elezioni sono state rinviate perché non si è presentata nessuna lista.

COME SI VOTA

Attenzione! Queste regole valgono per le regioni a statuto ordinario. Ci potrebbero essere alcune differenze in quelle a statuto speciale.

Comuni oltre i 15.000 abitanti (10.000 in Sicilia)

Si vota su un’unica scheda, dove saranno elencati tutti i candidati sindaco e, a fianco di ciascuno, le liste che lo supportano. È possibile votare in tre modi:

- tracciando un segno solo sul nome del candidato sindaco: in questo modo, si vota soltanto lui e nessuna delle liste collegate;

- tracciando un segno solo sul simbolo di una lista: in questo modo, si vota sia la lista che il candidato sindaco a cui è collegata;

- tracciando un segno sia su una lista che su un candidato sindaco non collegato ad essa (è il cosiddetto “voto disgiunto“).

Se si traccia un segno su una lista è possibile esprimere una o due preferenze scrivendo il cognome del candidato consigliere di cui si vuole agevolare l’elezione. Se però le preferenze che si vogliono assegnare sono due, devono essere di sesso diverso.

Viene eletto sindaco il candidato che raggiunge il 50% più uno dei voti validi. Se questa soglia non viene raggiunta, si terrà un secondo turno di ballottaggio, a cui accederanno i due candidati che hanno ottenuto più voti nel primo turno e da cui uscirà il vincitore. Tra i due turni, le liste il cui candidato sindaco è stato estromesso dalla corsa possono decidere di apparentarsi ad uno dei due candidati che si sfideranno al ballottaggio.

I seggi in consiglio comunale vengono assegnati in modo proporzionale (con il medoto d’Hondt). Alle liste collegate al candidato sindaco vincente viene assegnato almeno il 60% dei seggi (con un turno solo, c’è la condizione che esse devono aver raggiunto almeno il 40% dei voti validi).

Comuni sotto i 15.000 abitanti

Si vota su un’unica scheda, dove saranno elencati tutti i candidati sindaco e, a fianco di ciascuno, la lista che lo supporta. Si vota tracciando un segno sul candidato sindaco che si favorisce. In questo modo, verrà votata anche la lista che lo accompagna. È possibile esprimere una preferenza, scrivendo il candidato consigliere di cui si vuole agevolare l’elezione. Nei comuni sopra i 5.000 abitanti, le preferenze possono essere due, purché di sesso diverso.

Viene eletto il candidato sindaco che ha ottenuto il maggior numero di voti (è previsto il ballottaggio solo in caso di parità fra le liste più votate). Alla lista vincitrice spettano i due terzi dei seggi in consiglio comunale, mentre i posti restanti vengono distribuiti in modo proporzionale fra le altre formazioni.

Se in un comune si dovesse presentare una lista soltanto, le elezioni saranno valide solo nel caso che si rechino ai seggi il 50% più uno degli aventi diritto al voto (e che almeno la maggioranza di essi esprima un voto valido). In caso contrario, il comune verrà commissariato e si tornerà alle urne nel successivo turno elettorale.

Secondo le stime preliminari dell’Istat, il 2016 è stato il primo anno dal 1959 in cui l’Italia si è trovata in deflazione. Per la precisione, dello 0,1% rispetto all’anno precedente. Ma cosa significa deflazione?

Cosa significa

La deflazione è la diminuzione del livello generale dei prezzi di beni e servizi. Con la deflazione, il valore della moneta aumenta: con un euro si possono comprare più cose di quanto si poteva fare prima.

Capita più spesso però di sentire parlare dell’opposto, cioè dell’inflazione, che consiste invece nell’aumento dei prezzi e quindi nella perdita di valore della moneta. A scuola abbiamo studiato l’iperinflazione che si verificò in Germania nel periodo tra le due guerre mondiali, quando dalla sera alla mattina i prezzi raddoppiavano o triplicavano. Qualcosa di simile sta accadendo oggi in Venezuela, dove i soldi invece di essere contati cominciano ad essere pesati.

Lo scenario di una iperinflazione è sicuramente negativo, perché significa che la moneta non viene più considerata un mezzo sicuro per comprare e vendere le cose. Tuttavia, anche la deflazione può creare dei problemi.

Le conseguenze

Intuitivamente, se i prezzi calano, potremmo pensare che sia un bene per l’economia come lo è sicuramente per i nostri portafogli. Ma non è così.

Oggi i prezzi scendono perché la gente fa meno acquisti a causa della crisi o perché vuole risparmiare, essendo preoccupata per il proprio futuro. Siccome c’è meno domanda sul mercato, le imprese abbassano i prezzi per spingere i consumatori ad acquistare i loro beni e servizi. I consumatori però, aspettandosi che i prezzi possano scendere ancora, potrebbero decidere di procrastinare le spese, almeno quelle più importanti. Questo non fa altro che ridurre ulteriormente la domanda e di conseguenza i prezzi, rischiando di innestare una spirale negativa di recessione e deflazione.

Inoltre le imprese, dal momento che vendono meno e i loro ricavi sono inferiori, tenderanno a ridurre i costi di produzione. Ciò significa che acquisteranno meno materie prime, faranno meno investimenti per migliorare e allargare la produzione, ma soprattutto assumeranno meno e ridurranno gli stipendi.

Ma non è finita qui. Sul versante finanziario, se la moneta acquista valore con la deflazione, i debitori saranno penalizzati, dato che il debito rimane lo stesso mentre il reddito a disposizione per ripagarlo si restringe. Per esempio, le famiglie con un mutuo si ritroveranno a farvi fronte con stipendi più bassi. La stessa cosa vale per il debitore più grande di tutti, lo stato, che dovrà pagare gli interessi sul nostro enorme debito pubblico con minori entrate fiscali.

Insomma, ci troviamo di fronte ad un cane che si morde la coda: più i prezzi si riducono più l’economia va male, più l’economia va male più i prezzi si riducono.

Le soluzioni

Lo stato può aiutare l’economia a riprendersi con tre strumenti: con la politica monetaria, con quella fiscale e con la spesa pubblica.

La politica monetaria è gestita dalle banche centrali, che godono di una certa autonomia rispetto ai governi e hanno il compito di controllare la quantità di moneta in circolazione. In caso di deflazione, ci si aspetta che la banca centrale immetta liquidità nel mercato finanziario. Una maggiore liquidità implica una perdita di valore della moneta e quindi più inflazione.

Negli ultimi anni la Bce (Banca Centrale Europea), seguendo l’esempio di altre banche centrali del mondo, ha iniettato liquidità nel mercato, anche se questo ha dato solo una spinta limitata alla crescita economica e all’inflazione.

L’altro soggetto che può fare qualcosa contro la deflazione è il governo, con la doppia leva della politica fiscale, cioè abbassando la tassazione per favorire i consumi da parte delle famiglie, e dell’intervento diretto nell’economia, investendo denaro in settori chiave per dare lavoro a chi lo ha perso. Tuttavia, lo stato italiano è troppo indebitato per potersi permettere di spendere e spandere, quindi può fare poco.

C’è da preoccuparsi?

Abbiamo parlato delle gravi conseguenze che la deflazione può scatenare e di come le armi dello stato per combatterla siano spuntate. Dobbiamo quindi strapparci i capelli? Forse non ancora. È vero che la nostra economia è ferma ormai da qualche anno però, come abbiamo detto, la deflazione registrata nel 2016 è molto bassa: 0,1%. Peraltro, ciò è dovuto principalmente al prezzo del petrolio, il cui calo ha abbassato tutta la media.

Per il prossimo futuro, è previsto un ritorno dell’inflazione, seppur di pochi decimali. Gli economisti considerano ottimale un’inflazione vicina ma inferiore al 2%. Se questo obiettivo non sarà presto raggiunto e l’economia continuerà a sperimentare una bassa crescita e una bassa inflazione per molto tempo, quello sarà il momento di iniziare a preoccuparsi seriamente.

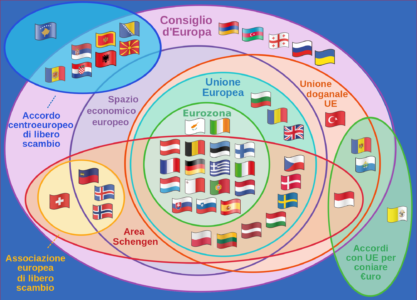

Nelle prossime settimane si parlerà molto di Europa. Il 25 marzo si celebrerà infatti il 60° anniversario del Trattato di Roma che istituì quella che sarebbe diventata l’Unione Europea. Quel giorno i leader dei 27 stati membri (Regno Unito escluso, naturalmente) si riuniranno a Roma per rilanciare il progetto europeo. E fin qui tutti d’accordo. È quando si arriva al come che sorgono i problemi.

Le strade che l’Europa potrà prendere nei prossimi anni sono state semplificate dal Libro Bianco pubblicato dalla Commissione Europea in 5 possibili scenari.

Scenario 1 – “Avanti così”

Nessun modifica delle regole europee: le istituzioni sovranazionali continueranno ad occuparsi delle competenze a loro riservate e per risolvere tutti i nuovi problemi che vediamo ora e che sorgeranno in futuro ci si affiderà alla buona volontà degli stati di trovare un accordo fra di loro, se riusciranno a farlo. Questa opzione, secondo VoteWatch, è vista di buon occhio dai paesi nordici, come la Svezia e la Danimarca.

Scenario 2 – “Solo il mercato unico”

L’UE riduce progressivamente il suo campo d’azione al suo core business, ovvero il libero movimento di beni, servizi, capitali e lavoratori al suo interno. Quindi meno di quanto fa oggi. Questo scenario, l’unico escluso espressamente dal presidente della Commissione Juncker, potrebbe essere quello più vicino ai partiti euroscettici e dal Regno Unito in uscita, se non fosse per il libero movimento delle persone, la cui eliminazione sta molto a cuore a questi soggetti.

Scenario 3 – “Chi vuole di più fa di più”

È l’Europa a più velocità di cui tanto si parla: gruppi di paesi all’interno dell’UE che sono d’accordo su una maggiore integrazione in un determinato campo possono andare avanti senza aspettare che anche tutti gli altri siano d’accordo. Questo permetterebbe per esempio ai paesi dell’Euro di istituire un ministro dell’economia unico e armonizzare i loro sistemi fiscali oppure a chi ci sta di creare una maggiore collaborazione militare. Questo scenario è quello che è stato rilanciato nell’incontro di Versailles dai leader di Germania, Francia, Italia e Spagna, ma viene avversato dai paesi dell’Est (specie dal cosiddetto Gruppo di Visegrád, composto da Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia) che temono di essere lasciati indietro. Comunque, qualcuno fa notare che un’Europa a più velocità esiste già.

Scenario 4 – “Fare meno in modo più efficiente”

Come nel secondo scenario, il raggio d’azione dell’UE si restringe, ma nei campi in cui continua ad avere un ruolo, i poteri dell’Unione vengono rafforzati in modo da rispondere meglio ad alcuni problemi. Questa opzione è portata avanti dal Gruppo di Visegrád che da una parte non vuole un’Europa sociale e non vuole che Bruxelles si impicci nelle sue faccende domestiche (in questi mesi c’è frizione con Polonia e Ungheria, i cui governi stanno approvando riforme che in Europa vengono giudicate illiberali), dall’altra vorrebbe una maggiore collaborazione in campo militare.

Scenario 5 – “Fare molto di più insieme”

È l’opzione preferita dagli Europeisti più ferventi e quella che più difficilmente sarà percorsa in questi anni di euroscetticismo dilagante. Essa prevede di perseguire il principio sancito dai trattati della “ever closer union”, l’unione sempre più stretta tra i paesi europei, e di spingere sul pedale della maggiore integrazione, mettendo in comune nuovi settori. Per ribadirlo, alcune organizzazioni europeiste hanno organizzato una marcia per l’Europa a Roma proprio il 25 marzo, in concomitanza con il vertice dei capi di stato e di governo.